1. はじめに

電気自動車の普及、再生可能エネルギーへの転換、省エネルギー技術の進歩——私たちは長年にわたり、CO₂排出量を減らすための努力を続けてきました。しかし、特許の世界から見えてくるのは、これらの「排出削減」だけでは気候変動に追いつけないという現実です。

大気中のCO₂濃度は、18世紀の産業革命以降、右肩上がりで増加し続けています。すでに排出されてしまった膨大な量のCO₂を、どうやって大気から取り除くのか。その答えの一つが、今回紹介する「バイオマス炭素貯蔵技術」です。

この技術は、植物が光合成で吸収したCO₂を、物理的に「閉じ込めて」長期間保存するという、シンプルかつ革新的なアプローチです。特許文献を紐解くと、その具体的な方法と可能性が見えてきます。

2. なぜ「排出削減」だけでは足りないのか

2-1. 積み上がった大気中のCO₂

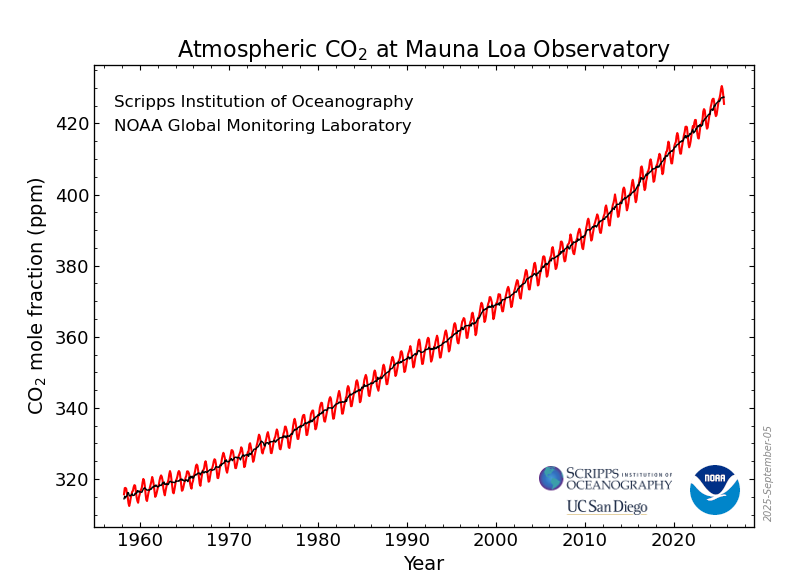

現在、大気中のCO₂濃度は約420ppm(2023年時点)に達しています。これは産業革命前の280ppmから50%以上も増加した数値です。電気自動車に乗り換えても、太陽光パネルを設置しても、それは「これから排出するCO₂を減らす」だけ。すでに大気中に蓄積してしまった膨大なCO₂は、そこに残り続けます。

2-2. 「カーボンニュートラル」から「カーボンネガティブ」へ

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書によれば、地球温暖化を1.5℃以内に抑えるには、2050年までに大気中から100億トン以上のCO₂を除去する必要があるとされています。

つまり、単に排出量をゼロにする「カーボンニュートラル」では不十分で、積極的に大気中のCO₂を減らす「カーボンネガティブ」技術が必要なのです。

3. バイオマス炭素貯蔵技術とは何か

3-1. 基本的な仕組み

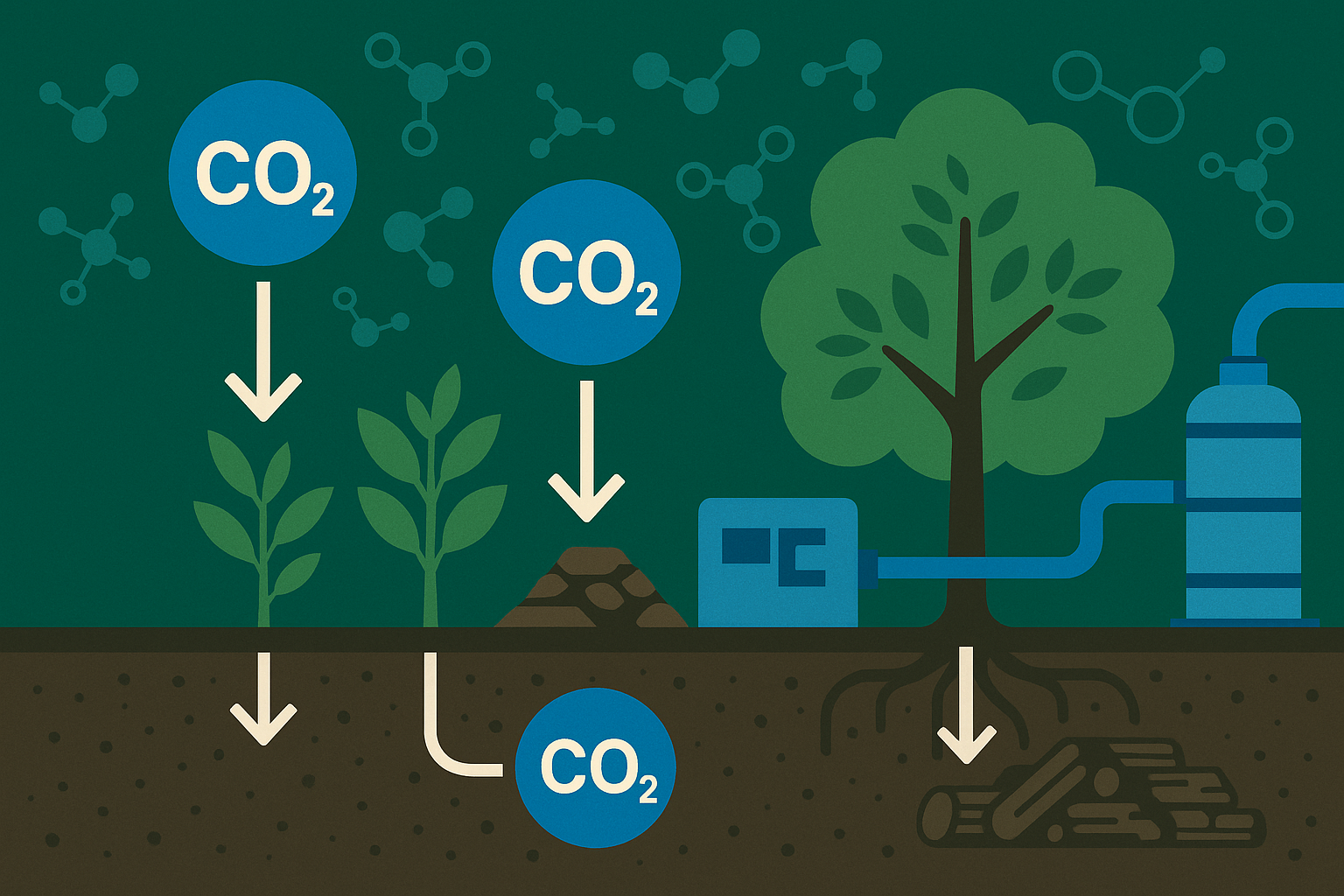

バイオマス炭素貯蔵技術(Biomass Carbon Storage)は、以下のステップで大気中のCO₂を固定化します:

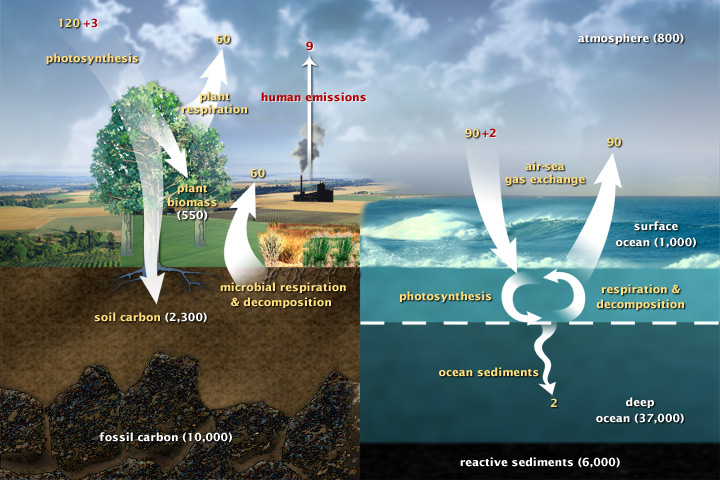

- 植物の成長:光合成により大気中のCO₂を吸収

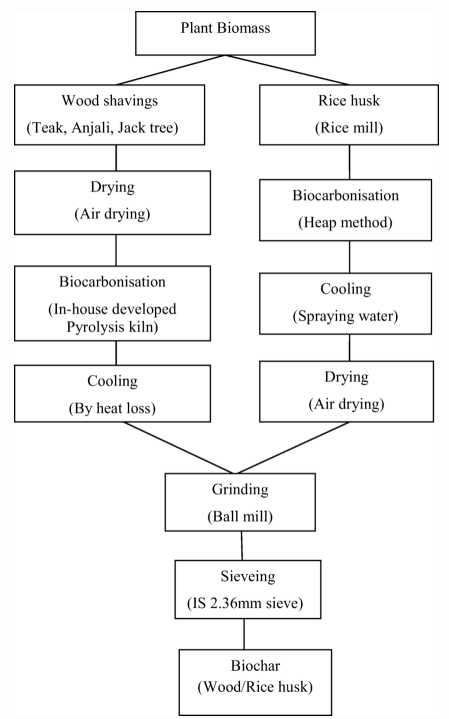

- 収穫:成長した植物(木材、農業廃棄物など)を収集

- 処理:微生物による分解を防ぐため、粉砕・殺菌・乾燥

- 圧縮・カプセル化:バイオマスを固めて保護層で覆う

- 長期保存:地下や専用施設で数百年〜数千年間保管

植物は成長する過程で大気中のCO₂を吸収します。通常なら枯れて腐敗し、再びCO₂として大気に戻ってしまいます。しかし、この技術では腐敗を防ぎ、物理的に隔離することで、炭素を長期間固定化するのです。

3-2. 従来技術との違い

森林保護との違い: 森林は確かにCO₂を吸収しますが、火災や病害虫、伐採によって炭素が再放出されるリスクがあります。一方、バイオマス貯蔵は、すでに吸収したCO₂を確実に固定化できます。

CCS(CO₂回収・貯留)との違い: CCSは発電所や工場から排出されるCO₂を回収して地下に貯留する技術です。高コストで大規模な設備が必要です。バイオマス貯蔵は、自然の光合成を利用するため、理論的にはより低コストで実現可能です。

4. 特許から見える技術的ブレークスルー

4-1. 微生物活動の抑制技術

バイオマスを長期保存する上で最大の課題は、微生物による分解です。通常、木材や植物は土壌中の微生物によって数年〜数十年で分解され、CO₂やメタンとして大気に戻ってしまいます。

特許文献では、以下の方法で微生物活動を抑制する技術が提案されています:

加熱乾燥による滅菌

- 120℃以上での加熱処理により、バイオマス内の微生物を死滅させる

- 水分含有率を10%以下に低減し、微生物の生育環境を奪う

化学的処理

- pH調整や酸素濃度管理により、分解を遅延させる

4-2. カプセル化技術

処理されたバイオマスを外部環境から隔離するため、特許では様々なカプセル化技術が提案されています:

物理的バリア

- ポリマー膜や粘土層でバイオマスを包み込む

- 水分や酸素の侵入を防ぐ

圧縮・固形化

- バイオマスを高密度に圧縮し、表面積を最小化

- ブロック状やペレット状に成形することで、取り扱いを容易にする

4-3. 監視・検証技術

貯蔵されたバイオマスが確実に炭素を固定し続けているかを確認するため、以下の監視技術が開発されています:

炭素含有量の定量化

- 分光分析や化学分析により、バイオマス中の炭素量を正確に測定

- カーボンクレジット市場での取引を可能にする

漏洩検知システム

- センサーによる温度・湿度・ガス濃度のモニタリング

- カプセルの劣化や漏洩を早期に検出

5. 他の炭素除去技術との比較

大気中のCO₂を除去する技術は、バイオマス貯蔵だけではありません。現在、主に以下の3つのアプローチが研究・実用化されています。

5-1. DAC(直接空気回収)

大気中から直接CO₂を化学的に回収する技術。高コスト(1トンあたり300〜600ドル)で、大量のエネルギーを必要とします。しかし、どこでも設置可能という利点があります。

5-2. BECCS(バイオエネルギーCCS)

バイオマス発電所で発生するCO₂を回収・貯留する技術。中程度のコスト(1トンあたり100〜300ドル)。エネルギー生産と炭素除去を同時に実現できますが、CCS設備のコストが課題です。

5-3. バイオマス炭素貯蔵

今回紹介している技術。低コスト(1トンあたり50〜150ドル)で実現可能ですが、大規模な土地と貯蔵施設が必要です。

コストと拡張性のバランスが鍵

世界経済フォーラムの2025年レポートによれば、バイオチャー(バイオマス炭素貯蔵の一種)は1トンあたり80〜200ドルと最も経済的で、近い将来の大規模展開に適しているとされています。これは中程度の設備投資と低いエネルギー要求、そして成熟した技術レベルによるものです。

一方、DACは技術学習曲線を進めることで大幅なコスト削減が期待されており、BECCSは耐久性の高い炭素貯蔵を実現できるものの、高コストと資源依存性が拡張の障壁となっています。

現時点では、どの技術も一長一短です。特許動向を見ると、各技術が補完し合う形で発展していく可能性が高いと言えます。

(参考:[World Economic Forum – Exploring the pathways of carbon removal](https://www.weforum.org/stories/2025/01/cost-of-different-carbon-removal-technologies/))

6. 実用化に向けた課題と展望

6-1. 経済性の確保

バイオマス炭素貯蔵が広く普及するには、経済的なインセンティブが不可欠です。

カーボンクレジット市場との連携

- 貯蔵した炭素量をクレジット化し、企業に販売

- 1トンあたり50〜100ドルの収益が見込まれる

政府の支援策

- 米国では「45Q税額控除」により、CO₂貯蔵に対して1トンあたり85ドルの税控除

- 日本でも「カーボンニュートラル実現に向けた税制優遇」が検討中

6-2. 社会的受容性

「木を埋めるだけ」というシンプルな技術ゆえに、懐疑的な見方もあります。

透明性の確保

- 第三者機関による監視・認証

- 定期的な炭素固定量の報告

環境への影響評価

- 土地利用の変化による生態系への影響

- 大規模な貯蔵施設の建設に伴う環境負荷

6-3. 技術的な進化

特許動向を見ると、以下の方向で技術が進化しています:

バイオチャーとの統合

- バイオマスを炭化(バイオチャー化)してから貯蔵

- より長期間の炭素固定が可能

モジュール化・分散化

- 小規模な貯蔵施設を地域分散型で展開

- 輸送コストを削減し、地域経済を活性化

7. 結論

バイオマス炭素貯蔵技術は、気候変動対策の「最後のピース」となる可能性を秘めています。排出削減だけでは間に合わない今、大気中のCO₂を積極的に除去する技術が求められています。

特許文献からは、この技術が単なるアイデアから、実用化に向けた具体的な工程へと進化していることが読み取れます。微生物活動の抑制、カプセル化、監視技術——これらの技術的ブレークスルーにより、バイオマスを数百年〜数千年間保存することが現実味を帯びてきました。

もちろん、経済性や社会的受容性など、解決すべき課題は残されています。しかし、カーボンクレジット市場の拡大や政府の支援策により、ビジネスとしての可能性も見えてきています。

📚 参考文献

関連特許文献(Google Patents)

- Solid phase biomass carbon storage (SPBCS) – US20120330726A1 固相バイオマス炭素貯蔵に関する包括的なシステムおよび方法を記載した特許。バイオマスの処理から長期保存までの全工程をカバー。

- System and method for atmospheric carbon sequestration – US20100257775A1 バイオマスを高度に不活性な炭素に変換し、圧縮・固形化する技術。大気中の炭素隔離を目的とした革新的アプローチ。

- Systems and methods for biochar-based soil carbon sequestration – WO2025075954A1 バイオチャーを用いた土壌炭素隔離システム。揮発性ガスを利用してカーボンフットプリントを最小化する技術。

研究機関・学術文献

- 科学技術振興機構(JST):バイオマスをCO2吸収源としたネガティブエミッション技術 日本におけるバイオマス炭素貯蔵研究の現状と課題を包括的に分析した報告書。

- World Resources Institute: Biomass for Carbon Removal, Explained バイオマスを用いた炭素除去技術の持続可能性と実用化に向けた国際的な視点。

- National Academies: Bioenergy with Carbon Capture and Sequestration 米国科学アカデミーによるバイオエネルギーと炭素隔離技術の技術評価報告書。

- Carbon180: Biomass Carbon Removal & Storage バイオマス炭素除去・貯蔵技術の仕組みと社会実装に向けたロードマップ。

- NOAA Climate.gov: Climate Change – Atmospheric Carbon Dioxide 大気中CO₂濃度の長期的推移と気候変動への影響に関する科学的データ。

技術動向レポート

- World Economic Forum: Exploring the pathways of carbon removal 主要な炭素除去技術のコスト比較と実用化に向けた課題分析。

※ 記事は公開されている特許情報および学術研究をもとに作成しています。図版は各出典元から引用しています。

コメント